Obamas Bilanz und die Grenzen der Macht

In den Vereinigten Staaten wird gerne mit Vorurteilen Wahlkampf betrieben. Oft wird gegen den aktuellen Präsidenten angeführt, er habe beispielsweise zu wenig für den Arbeitsmarkt getan. Unsinn.

Richtig ist: Hätte Barack Obama in seinem Land die europäische Sparpolitik eingeleitet, wäre Amerika jetzt in einer tiefen Rezession – soziale Unruhen inklusive. Die Bilanz der Regierungsjahre von Obama ist gemessen an der Erwartungshaltung ernüchternd, aber für Träumer dürfen Politiker keine Politik machen. Man sollte sich nur die Alternative anschauen. Herausforderer Mitt Romney erzählt weiterhin den liberalen Unfug von Wirtschaftswachstum durch Steuersenkungen. Diese Idee hatte im Jahr 1980 Ronald Reagan eingeführt: „Der Staat ist das Problem“. Hierzulande hatte Guido Westerwelle das noch im Wahlkampf 2009 nachgeplappert und seine Partei damit in luftige Höhen geführt. Ergebnis: Jetzt ist der Absturz umso steiler.

Natürlich sind die Staatsschulden in den Vereinigten Staaten inzwischen nach Vorkrisenmaßstäben (100 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ( BIP)) zu hoch und der Trend zeigt ebenfalls immer noch in die falsche Richtung. Das fehlende soziale Netz in den USA hat auch in der Krise Folgen. So fehlt es an der Wirkung von automatischen Stabilisatoren. Aber was war im Januar 2009 die Alternative zu einer höheren Verschuldung? Die Republikaner hätten am liebsten in einer Zeit, in der der Staat ein rückläufiges Ausgabeverhalten der Privaten ausglich, die Steuern gesenkt, als ob es die Weltwirtschaftskrise, mit ihren öffentlichen Kürzungen, nie gegeben hätte.

Die Arbeitsmarktbilanz von Obama

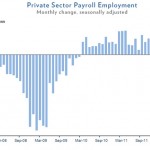

Inzwischen legte die Statistikbehörde in den USA die Arbeitslosenzahlen für März 2012 vor und wenn man mal von den Analystenkommentaren absieht, die klitzekleine Abweichungen von ihren eigenen unvollkommenen Vorhersagen zum Drama erklären, dann kann sich die Arbeitsmarktbilanz von Obama sehen lassen.

In den letzten fünfundzwanzig Monaten gelang es in jedem Monat netto private Arbeitsplätze aufzubauen. Natürlich ist die Subprimekrise mit ihren Verwerfungen noch längst nicht kompensiert und die Arbeitslosenquote liegt weiter bei hohen 8,2 Prozent. Aber ausgerechnet diejenigen, die den Staat und seine Aktivitäten grundsätzlich ablehnen, argumentieren jetzt, der „Politiker“ Obama habe versagt und zu wenig Arbeitsplätze geschaffen. Von den Republikanern wird seit der verlorenen Wahl im Jahr 2008 immer so argumentiert, wie man es gerade für die aktuelle Rede benötigt. Das ist natürlich blanker Populismus.

Politiker können weder etwas für die meisten Krisen noch ist der Aufschwung ihnen zurzurechnen. Wer aber einen Aufschwung für sich reklamiert, der muss sich dann später die schlechten Phasen anrechnen lassen. So hält sich in Deutschland immer noch die These, dass die Agenda 2010 die deutsche Wettbewerbsfähigkeit gestärkt habe. Das ist nicht mehr als ein politisches Zweckargument der Befürworter von damals. Nachweisbar ist das nicht und schon gar nicht nach so wenigen Jahren. Die weltweite konjunkturelle Entwicklung und die Lohnzurückhaltung der deutschen Arbeitnehmer sind viel wahrscheinlichere Wetten für die aktuelle relative Stärke der deutschen Volkswirtschaft. Aufschwung brachte die Agenda-Politik vor allem den Gerichten, die in jedem Jahr über 100 000 Verfahren neu bewältigen müssen.

Politiker und Immobilienblasen

Richtig ist: Politiker können dauerhaft nur in der eigenen Verwaltung Arbeitsplätze schaffen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Strohfeuer abzufackeln, indem beispielsweise Infrastrukturprojekte finanziert oder initiiert werden. Damit verbindet sich oft die Hoffnung, das Land könne daraus neue Geschäftsideen oder neue Aktivitäten entwickeln. Der Bau von Bürotürmen bringt für sich genommen keine neuen Bürojobs. Denn wenn ein Unternehmen aus alten Büros in neuere Räume umzieht, dann mag das die Arbeitszufriedenheit erhöhen, oder die Anbieter von Umzugsservices erfreuen, aber langfristige volkswirtschaftliche Effekte sind nicht garantiert. Das zeigen zahlreiche Beispiele aus der Vergangenheit.

Gerne lassen sich Politiker bei Einweihungen von Gebäuden feiern. So kam erst kürzlich heraus, dass die neue Landebahn des Flughafens in Frankfurt einem Gutachten zufolge netto gar keine Arbeitsplätze schafft. Einem gerne missbrauchten Argument entwich damit die Luft. Nur ein deutlich höheres Fracht- und Personenaufkommen bringt neue Jobs, die dann möglicherweise woanders wegfallen.

In Spanien hatten die Politiker den Bau von Ferienwohnungen gefördert. Jetzt sind Ruinen entstanden und die kreditgebenden Banken befinden sich in Schieflage. Immer wieder versuchen es Politiker mit den gleichen Fehlern erneut. Auch in Deutschland entstanden nach der Wiedervereinigung Hundertausende Wohnungen, die niemand benötigte. Jede Gemeinde glaubte damals an den Wirtschaftsboom, den Einkaufscenter versprachen. Finanziert wurden diese Projekte durch Steuersubventionen und brachten Initiatoren viel Geld und Anlegern wenig ein.

Barack Obama ist seit Januar 2009 im Amt und versucht seither die fragwürdige Politik seines Vorgängers aufzuräumen. Das Immobilienspiel hatte die Wettbewerbsfähigkeit der Vereinigten Staaten kaschiert. Das Land lebte dauerhaft über seine Verhältnisse und muss nun die hohen Kapitalhebel in der gesamten Wirtschaft abbauen. So etwas ist eine Aufgabe für mindestens die nächsten drei Präsidentschaften. Bleibt nur zu hoffen, dass uns und den Amerikanern der nächste Theoretiker erspart bleibt.

Ein politischer Philosoph prägte einmal folgenden denkwürdigen Satz: „Häuser werden Jobs und Jobs Häuser bauen.“ Der Mann wollte eine Art ökonomisches perpetuum mobile in Gang setzen. Es war der Republikaner Georg W. Bush.